「腕が途中までしか上がらない」「夜中に肩がズキズキして眠れない」──40〜50代を中心に発症しやすい 四十肩・五十肩(肩関節周囲炎) は、家事や仕事、趣味の動作を大きく制限し、生活の質を落としかねないつらい症状です。

「年齢のせいだから」と放置していると拘縮(こうしゅく:関節が固まる)が進み、長期化・慢性化することも。

四十肩・五十肩のメカニズム・段階的な症状の変化・放置のリスク・セルフケア を分かりやすく解説し、さらに 夙川の丸山接骨院 が行う施術とサポートをご紹介します。肩に違和感を覚えたら、ぜひ早期ケアの参考にしてください。

四十肩・五十肩とは?

正式名称は肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)、発症年齢は40〜60代に多いですが、30代後半や60代後半でも起こります。

発生の原因としては明確には不明な場合が多いですが、加齢による腱板・関節包の柔軟性低下、血行不良・ホルモン状態の変化、長時間デスクワーク・猫背など姿勢不良、過度または急激な肩の使用、などが複合して発症するケースが多いです。

〈病態が進む機序〉

肩関節を包む関節包や腱板に微細な炎症 → 滲出液がたまり腫脹 → 痛みにより動かさない → 関節包が縮み拘縮

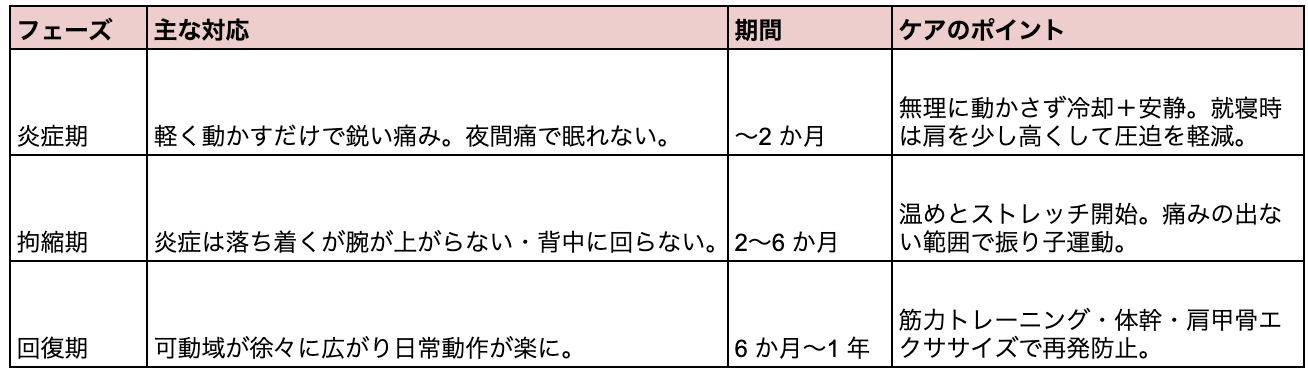

症状と経過 ― 3つの段階

※経過には個人差があり、適切なリハビリで期間を短縮できる例も多くあります。

放置するとどうなる?

- 関節包の永久拘縮

可動域が半分以下に固まると、服の着脱・髪を結ぶ・背中を洗うなどが困難に。 - 肩以外の痛み

反対側の肩や首・腰に負担がかかり、二次的な頸肩こりや腰痛を誘発。 - 筋力低下・姿勢崩れ

動かせない期間が長いほど肩甲骨周囲筋が弱り、猫背が進行。血行不良の悪循環。 - 慢性肩痛・しびれ

滑液包の線維化や石灰沈着が起こると、慢性的な疼痛や腕のしびれが残ることも。

自分でできるケアと予防

① 炎症期:痛みを鎮める

- アイシング:保冷剤をタオルで包み10〜15分。1日に数回。

- 楽な姿勢で就寝:脇にタオルを挟み、肘を身体から少し離すと夜間痛が軽減。

② 拘縮期:動かし始める

- ペンデュラム(振り子)運動

イスに片手を置いて前屈み→痛い腕を力を抜いて垂らし、体幹を揺らして円を描く。 - 温熱療法:入浴や温タオルで血流を促進してからストレッチ。

③ 回復期:筋力と可動域の再建

- チューブ外転・外旋:ゴムチューブを使い肩の外側・後方筋を鍛える。

- 猫背リセット体操:胸を張り肩甲骨を寄せて5秒キープ×10回、1日3セット。

④ 生活習慣の見直し

- デスクトップは目線の高さ、キーボードは身体に近づける。

- 30分に1回は肩甲骨を回す or 立ち上がる。

- タンパク質・ビタミンC・鉄分を意識して摂取し組織修復をサポート。

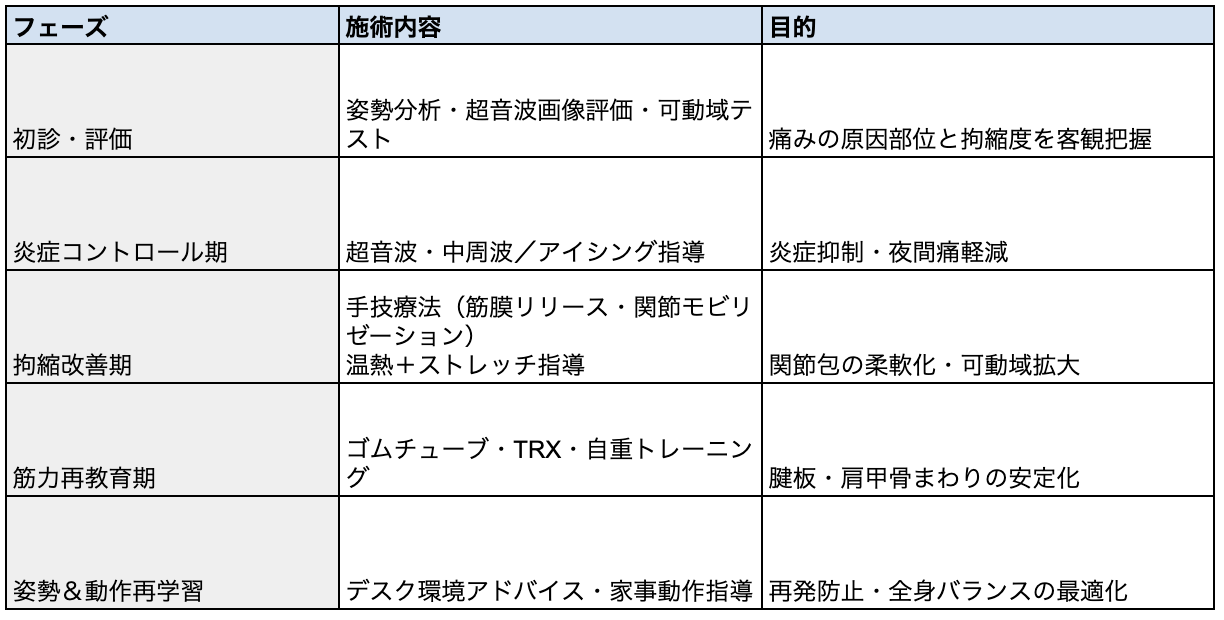

丸山接骨院での施術フロー

★ 医科連携・画像共有

石灰沈着や腱板断裂が疑われる場合は整形外科へ紹介し、MRI・超音波画像を共有しながら安全なリハビリ計画を組み立てます。

よくある質問(Q&A)

Q1. 注射や手術が必要になることは?

A. 強い炎症が長引く場合、整形外科でステロイド注射が行われることがあります。腱板が完全に断裂していれば手術適応ですが、四十肩・五十肩の多くは保存療法(施術+運動療法)で改善が可能です。

Q2. 痛みがあるうちは動かしてはいけませんか?

A. 炎症期は無理に動かさず安静が原則ですが、痛みが落ち着いたら「痛みの出ない範囲」での振り子運動や軽いストレッチを始めるほうが回復が早いとされています。

Q3. 湿布だけで良くなりますか?

A. 湿布は痛みを和らげる補助として有効ですが、拘縮を解くには関節包の伸張と筋力再教育が不可欠です。湿布+リハビリを並行しましょう。

Q4. 片方が治ったらもう片方も発症する?

A. 約1/3の方が反対側に発症すると言われます。姿勢や生活習慣の改善・筋力強化で予防可能です。

まとめ

四十肩・五十肩は「年だから仕方ない」と我慢すると、関節が固まり日常動作が大幅に制限 されるリスクがあります。

痛みのピークを越えても可動域が戻るまでは 温熱・ストレッチ・筋トレ・姿勢改善 の4本柱が欠かせません。

丸山接骨院では、痛みの軽減、拘縮の解放、筋力と姿勢の再構築を段階的にサポートし、家事・仕事・スポーツを快適に行える肩を取り戻すお手伝いをしています。

「肩が上がらない」「夜間痛で眠れない」と感じたら、どうぞお早めにご相談ください。早期の適切なケアで、スムーズな回復と再発防止を実現しましょう。